-

1

あがり症克服事例をみたい

-

2

あがり症とは?を知りたい

-

3

自分のあがり症をチェックしたい(あがり症診断)

-

4

あがり症でやってはいけないこと

-

5

あがり症改善セミナーに興味がある

当ページは、あがり症とその克服についての情報を掲載しています。

私ども日本話し方センターは、これまで多くの方のあがり症克服のお手伝いをして参りましたが、培ったノウハウはきっと皆様のお役に立てるものと考えています。

あがり症を克服できる

セミナーを知りたい

セミナーを知りたい

こんなあがり症で

お困りではありませんか?

どんなに人前に苦手意識がある方でも、克服のコツを知り適切なトレーニングをすれば、堂々と余裕を持って話すことができるようになります。

- 人前に立つと脚も手も震えが止まらなくて焦ってしまう

- お客さんに言いたいことが上手く伝えられずもどかしい

- 本番で頭が真っ白になり普段の力が発揮できず悔しい思いをした

- 大事な受け答えなのに言葉に詰まったり焦って失敗してしまう

- あがって挙動不審になっているところを相手にどう見られているかと思うと気が気じゃない

- 本番の前日、緊張して眠れなくなり、余計に不安になる

- 自信がもてなくて、人前に立つことを避けてしまう

- 上手く話せずに自己嫌悪に陥る、落ち込む

- あがることによる失敗を繰り返してしまい、自信をなくしてしまった

日本話し方センターは、こうした悩みを少しでも減らし、自信を持って伝わる話ができる方を増やすために、活動をしております。

あがり症を克服した事例

あがり症は治らないと思っていませんか?

あがり症の治し方はいくつかありますが、どのトレーニングが効果が高いのかは人によって多少違いがあります。

実際にあがり症を克服した人の事例を紹介します。

-

case1

1対1の会話なのにあがってしまう

私は歯医者をしていますが、患者さんへの説明が下手だと院長に言われます。治療について話をするとき、早口になったり、つまったり小声になってしまうほど、あがってしまうのです。当然、信頼をなくしたり担当を変えられることもありました。

-

case2

積極的に取り組めない自分が変わった

教室に通う前は、「うまく話せないから止めておこう」とマイナスのイメージばかりが先行し、更に一歩上を目指す事に積極的に取り組めない私がいました。 スピーチをしようとしてもドキドキとあがりっぱなしで、自分が何を言い、どんな姿勢で話をしているのか、まったくわかりませんでした。

-

case3

赤面、ドキドキ、人前を避けていた

もともととてもあがり症で、仕事上もなるべく人前に出る場面を避け、後方準備やアシスタントに徹していました。 人前で話そうとすると、顔が赤くなったり心臓がドキドキしたりとても緊張します。

-

case4

スピーチのトラウマ

私はあがり症で、これまでずっと人前で話すことを避けてきました。 飲み会でスピーチをしても小声で、とても恥ずかしい想いをしました。 このままではいけない、仕事に支障が出ると思いました。

-

case5

声が震え頭が真っ白になる私が「乾杯」の発声

私は子どもの頃から人の前で話すことが苦手で、いろいろと理由をつけては出来る限り発言の機会を避けてきました。人前に出ると、声も震え、頭も真っ白になってしまい、まとまりのない話になり途中で止めてしまったこともありました。そんな私が、部下の結婚式で「乾杯」の発声を頼まれました。

-

case6

人見知りがこんなことで治るとは

家族や友人・同僚とは、普通に話せるのに、初対面の人とはとたんに人見知りをしてうまく話せません。大勢の前でも同じです。結局何を伝えたいのか自分でも分からなくなり、落ち込むばかりでした。

-

case7

自分には話すセンスがないと思っていた

私は人前で話すことが苦手です。ミーティングや研修の後に一言コメントを言う機会があるのですが、上手に話す人を見て、やっぱりセンスが違うのかなぁ、といつも悔しい思いをしていました。

-

case8

話し終えると後悔と反省ばかりの自分

周りの目ばかり気にして自信がもてませんでした。できない人だ、つまらない人だと思われているのではないかといつも不安が頭から離れず、緊張して思うように話せませんでした。

-

case9

仕事で言うべきことが言えなかった私が変わった

この教室に来る前、私はとにかく自分に自信が持てませんでした。職場では、相手に何かを伝える場面でうまく話せず、黙ってしまいます。

-

case10

今では150人規模のイベントの司会も!

小学校の国語の時間に言葉が出てこず飛ばされてしまった苦い思い出からずっと、「自分は話すことが苦手だから避けなければいけない」という強迫観念に囚われ、話す機会を遠ざけてきました。

誰でもあがらずに

話せるようになる!

日本話し方センターは1953年の創業です。以来、多くの皆様のあがり症克服のお手伝いをして参りました。その歴史の中で、私どもは「誰でもあがらずに話せるようになる」ことを確信しています。

あがり症の克服に役立つテクニックやコツは沢山あり、それを身につけることはもちろん大事です。しかしそれ以外にも重要なことがあります。それは心の問題です。あがり症の原因の中でも心や気持ちの持ち方は、特に大きなウェイトを占めます。

当センターのセミナーでは、テクニックやコツの習得にとどまらず、心や生き方といった部分にもアプローチする指導を徹底しています。

あがらないためのテクニックを習得すると同時に気持ちを変化させることができれば「誰でもあがらずに話せるようになる」と、私どもは考えています。

あがり症を克服するには

あがり症を克服するために、当センターでは、以下の6つの要素が必要と考えています。

-

あがりについて知る

あがることへの理解を深めることで、心が楽になったり、あがり症を和らげる効果があります。

-

あがった時どうすればいいかを知る

あがったときの対処法を知って、実践することで、あがっても大丈夫だと思えるようになり安心して本番に臨むことができます。

-

心を整える

あがりは心の持ち方によって増幅されるものです。劣等感の克服など、メンタル面からのアプローチは必須です。

-

準備の方法を知る

ほとんどの人が、正しい準備の仕方を知らないために、本番で失敗してしまいます。正しい準備の方法を知りましょう。

-

他人の目を知る

他人の目を知り、自意識過剰から脱却することで、過剰に他人の目を気にすることなく、楽な気持ちで話せるようになります。

-

適切なトレーニングを積む

やみくもに場数を踏んでもあがり症はひどくなるばかりです。恐怖を克服するためのトレーニングを積みましょう。

この6つの要素のことを、当センターでは「あがらぬ法」と呼んでいます。

あがり症克服の選択肢

あがり症克服のための道すじは、一つではありません。様々な方法があります。

しかし、それらは2つの選択肢に分けることができます。

ひとつは、自力で克服の対策をとる方法、ふたつめは、他者の力を借りる方法です。

自力であがり症克服の対策をする

自力で克服することのメリット

- 費用がかからない

- 自分の都合の良いペースでできる

自力で克服することのデメリット

- 客観的なアドバイスがもらえない

客観的なアドバイスが、あがり症克服のきっかけになることもあります。 - 人前での練習の機会が持ちづらい

あがり症は人前で起こるものなので、人前での練習が効果的ですが、自力での対策だと人前で練習する機会に恵まれず、ぶっつけ本番ばかりになりがちです。

あがり症克服のためのセミナーを活用する

あがり症の克服を真剣にお考えであれば、セミナーの活用という手段も有効です。

自力で克服する場合のデメリットを補うことができます。

あがり症克服に役立つセミナーの受講は、こんな方におすすめです。

- 当センター独自の、あがり症克服の6つの要素を知りたい、身に付けたい

- 適切なトレーニング方法を知りたい

- 一人ではトレーニングが続かない

- 人前に慣れたい

- プロによる指導、アドバイスが欲しい

日本話し方センターでは、開催期間の異なる2種類のコースをご用意しております。

じっくりトレーニングしたい→ベーシックコース

じっくりトレーニングしたい→ベーシックコース

3ヶ月、全12回のカリキュラム。

あがり症克服のための話し方、人間関係の改善などを根本から学ぶことができます。同じ志をもった仲間ができ、モチベーションも保たれます。

短期間でコツをつかみたい→2日間集中コース

短期間でコツをつかみたい→2日間集中コース

2日間で集中的に、あがらないための6つの要素や、ビジネスコミュニケーションを学びます。遠方なので東京の教室に通うことができない方に人気です。短いながらも実践の場は多く、急いでいる方にもおすすめです。

各コースの詳細ページでは、

- 受講者さんの感想喜びの声や成功体験

- ビフォーアフター動画

- あがり症克服の6つの要素の概要

- セミナーのカリキュラム、開催日程や料金など

を、詳しく見ることができます。

あがり症について知りたい

こんなシチュエーションで、不安や苦手意識を感じることはありませんか?

- スピーチやプレゼンをしたり、司会、発表会など大勢の前で話す時

- 試験や面接など、結果が人生を左右するような大事なイベントの時

- 会議、朝礼、自己紹介など、かしこまったビジネスの場面

- 結婚式のスピーチなど、普段頻繁にないようなイベントの場面

- 俳優、演奏家、スポーツ選手の本番

ぱっとあげただけでも、こんなにたくさんのあがりそうなシチュエーションがありますね。

現代の生活では、あがりそうな状況を全て避けて生きていくのは難しいかもしれません・・・。

それに、このような状況を、あがり症のために避けてしまうのは、人生の自由を狭めることにもなってしまいます。

避けて通れないならば、克服して、そんな状況を楽しめるように変えていきたいですよね。

あがり症は多くの場合、適切なトレーニングで改善することができます。

こんな機会があるけれども、あがってしまって困る・・・という方は、あがり症の克服へ向けて、今から一緒に、まずは症状と原因のチェックをしていきましょう。

あがり症とは?

あがりの症状

あがってしまった時、体や心に様々な症状が現れます。

代表的な症状は、以下のようなものです。

体の変化

- 心臓がドキドキする

- 脚、手、声などが震える

- うまく喋れない

- 顔が赤くなる

- 汗をたくさんかく

- 吐き気、息苦しさ

- めまい

- 口が渇く

- 前日よく眠れない

- お腹を壊す

心の変化

- 焦り

- 不安

- 恐怖

- 混乱

- 頭が真っ白になる

- 何を話せばいいのかわからなくなる

- 落ち着かない、そわそわする

- 恥ずかしさ、情けなさ

このように、あがりの症状は、肉体的にも精神的にも辛く、とても耐え難いものです。

自分でコントロールできるものではなく、勝手にそうなってしまうのが、余計に辛いですよね。

あがり症とは

あがり症とは、上記のようなあがりの症状が正常な人と比べて発生しやすいこと、または発生した際にあがりの症状の程度が重いこと指します。

あがる仕組みとあがり症

あがること自体の仕組みと、「あがり症」の原因は別のものです。

あがるのは外界に対する心身の反応であり、誰にでも起こるものです。

それに対して、あがり症は、「あがり」が過敏に習慣化したものとなります。

まずは、「あがる」ことのメカニズムを解説します。

次に、「あがること」が常習化してしまい、「あがり症」と感じるようになる原因を解説します。

メカニズムを理解することは、あがりやあがり症への理解を深めてくれ、解決へとつながる力になりますよ。

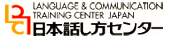

あがりが起きるメカニズム

あがりが起きるメカニズムはこのようになっています。

まず、外部に、緊張を刺激するものや出来事があります。

それは人によって様々です。

多くの人にとって、大勢の人の前というのは緊張の刺激となりますが、一対一の会話で刺激となる方もいれば、電話など特定のシチュエーションが苦手で大きな刺激となるという方もいます。そしてそれを感知すると、身体の内部で、ノルアドレナリンというホルモンが分泌され、血液中の濃度が高まります。

ノルアドレナリンとは交感神経を刺激するホルモンです。

交感神経と副交感神経、両方のバランスが取れているのが普段の状態ですが、交感神経が刺激された結果、自律神経のバランスが普段とは違った様子になることで体に様々な症状が現れます。

あがりの症状は自覚しやすいですが、気づかなくても自律神経は常に外部からの刺激に対応しています。たとえば、明るいところで瞳孔が縮小し、暗いところでは開くことというのは、自覚はありませんが、自律神経の自然な反応です。

あがると急に自分の体に色々な症状が出て、不安になってしまいがちですが、あがるのはおかしなことではなく、誰にでも起こりうる自然な反応なのです。まずはそれを知っておくことで、あがったときに、あがったこと自体に慌ててしまうのを避けることができると思います。

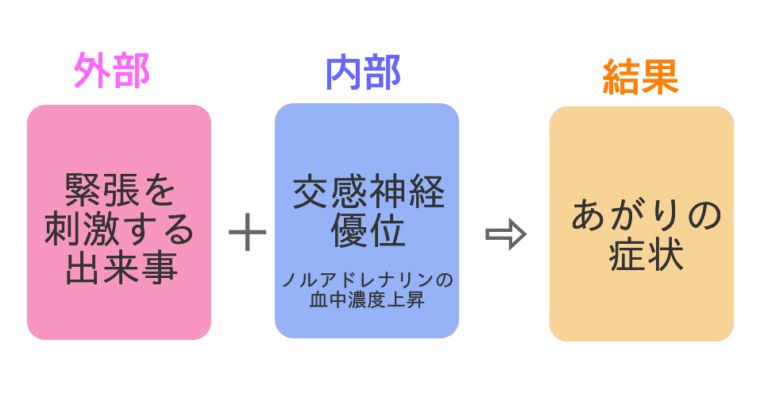

ノルアドレナリンの役割

ノルアドレナリンがあがりの症状を引き起こすなら、ノルアドレナリンが悪いのか、と思ってしまうかもしれません。

しかし、交感神経が優位であること自体は必ずしも悪いことではありません。

ノルアドレナリンはもともと、緊張を必要とする、戦いや狩りの状況で分泌されるホルモンです。そのような状況でノルアドレナリンは、身体のパフォーマンスを上げ、危険を回避するのに役に立ってきました。

交感神経が過剰に優位な状態は、あがりの状態となりますが、適度に優位な状態は、やる気、意欲、注意力、判断力、集中力を高めてくれます。

ノルアドレナリンは生きていくのに必要なホルモンでもあるので、不足すると眠くなったり、ぼーっとします。やる気が起きなくなって、何をするのも面倒な状態になります。

引用元:大阪大学

このグラフのような関係になっているので、成功したと感じたスピーチでは、その人のノルアドレナリンは適度な量になっていたということなのです。その状態になると、自分でも、頭がスッキリしていて調子がいい、と感じられます。

あがりを改善するとは、そのような適切な状態になるためのトレーニングをしたり、コツをつかむということなのです。

あがり症の人とそうでない人との違い

初めてのことや慣れないことに、緊張や不安を感じてあがってしまうのは自然な反応だということがわかりました。

しかし、いつもいつもあがってしまう場合があるのはなぜなのでしょうか。

それは、脳が学習した結果、こういう場面ではあがるんだ!と自動的に反応するようになってしまったからです。心理学的には条件反射(条件反応)といいます。癖になってしまったとも言えます。

あがりが条件反射になっているかどうかは、あがりそうなシチュエーションを思い浮かべるだけで、実際にあがっている時の症状が出るかどうかでわかります。

しかし、癖になってしまっていても、諦める必要はありません。程度によって時間はかかりますが、癖は新たな癖に置き換えていくことで、必ず改善できます。

新たな癖に置き換えるのは、どうすればいいのかというと、成功体験を積むことです。あがって失敗してしまった体験を重ねると、失敗のイメージが余計に緊張を生んで、あがりを強化してしまいますが成功体験を積むと、成功が安心を生み、緊張を和らげ、徐々に動じなくなっていくことができます。

あがり症が治ると?

あがり症を克服できたら、気持ちや生活、人生がどのように変わるでしょうか?

- 劣等感がなくなり、ありのままの自分を出せるようになった。

- 聴衆に話が伝わる楽しさを実感できた。

- 人間関係が改善した。

- 自分のことだけでなく、相手のことまで気を配れる心の余裕を持てるようになった。

- 話す機会が楽しみになった。

- 自信がついた。

- プレゼンや打ち合わせなど、仕事がうまくいくようになった。

- 自分に対するイメージが変わった。

- 以前より信頼されるようになった。

- 充実感を感じられるようになった。

(あがり症を克服された生徒さんたちの言葉です!)

あがり症を克服できる

セミナーを知りたい

セミナーを知りたい

あがり症のタイプが知りたい

あがってしまう原因は、人によって違いがあることがわかっています。

ここでは、自分がどんなタイプのあがり症なのかチェックすることができます。

あがり症タイプ診断

あがりやすい性格は、4つのタイプに分けることができます。

失敗不安タイプ、他者意識タイプ、新奇性タイプ、責任感タイプです。

自分がどんな性格によって、あがりやすくなっているか知ることで、自分が陥りやすい思考に気がつくことができます。

あなたはどのタイプでしょうか?早速チェックしてみましょう。

思い当たるものをチェックしてください。

チェック1失敗不安タイプ診断

- 失敗するのではないかと不安に思ってしまう

- 失敗することを考てしまう

- 失敗するのが怖いと思う

- 不安感が強い、心配性である

- 失敗したらどうしようと考える

チェック2他者意識タイプ診断

- たくさんの人が見ていると思うと緊張する

- 他人の視線を意識してしまう

- 他人に笑われる気がする

- 人前で失敗するのは恥ずかしい

- 他人にどう見られているかと思うと不安になる

チェック3新奇性タイプ診断

- いつも通りではないことが苦手

- 特別な雰囲気が苦手

- 突然のことにすぐ適応できない方だ

- 新しいことに慣れるまでに時間がかかる方だ

- 変化より安定を好む方だ

チェック4責任感タイプ診断

- 責任感が強い

- ちゃんとやらなければ、という気持ちが強い

- 真面目な性格だと思う

- 他の人に期待されていると感じる

- しっかりやりたいと感じる

あがり症タイプ診断 解説

2つ以上チェックがついたものがあなたのあがり症タイプです。

複数のタイプの複合である方も多いかもしれません。

各タイプの解説をしていきます。

失敗不安タイプ

失敗不安タイプは、成功できる!というイメージよりも、失敗したくないというイメージの方が強いタイプです。失敗したくないという強い思いが緊張を強めてしまいます。

日頃から、「成功したらどうなるのか?」とイメージしたり、「失敗しても大丈夫だとしたら?」と考えていくと、「失敗したくない」という思いをゆるめることができます。

またこのタイプは、本番後は自分の失敗を振り返るのではなく、自分ができたことはなんだっただろうか、と成功した部分を数えるようにすると良いでしょう。そうすることで少しずつ成功の部分を増やしていき、成功体験を重ねていくことができます。

他者意識タイプ

他者意識タイプは、他人のことを意識し過ぎてしまい、自分していることに意識を向けられなくなってしまうタイプです。普段の生活でも、他人に変な風に思われないように気を使っているかもしれません。

他の人は自分が思っているよりも、あなたのことを寛容に思ってくれているものです。

まずは、信頼できる人たちの前で、スピーチの練習をしてみましょう。

そして、自分がどうだったか?どのように見えたか?と意見を聞くのです。もし、「自分はこんな風にみえたのではないか?」と、気になったことがあれば、それも聞いてみましょう。

他人の視線や表情から自分が感じていたものと、実際は違うのだと、体験を通して知ることができます。そうすることによってだんだんと安心できるようになり、気にしなくなっていくことができますよ。

新奇性タイプ

新奇性タイプは、普段ないような特別な場や、初めてのことが苦手なタイプです。

自分がこのタイプだとわかれば、あとは簡単です。

経験を積んで、慣れればいいのです。

人前に出て話すことが、珍しいことではなくなっていきます。自分にとって普通のこと、そして得意なことになっていきますよ。

しかし、まだ慣れないうちは、練習不足や、本番でのアドリブにも弱いです。練習と準備をしっかりとして、想定外のことが起きても、自分の練習したことに戻れば大丈夫、という状態を作っていきましょう。

責任感タイプ

責任感タイプは、しっかりやらなくては、という気持ちが強く、自分で自分にプレッシャーをかけてしまうタイプです。普段からお仕事をきちんとこなし、信頼されていて、能力も高い方が多いです。

自分への期待は時にストレスになり、緊張を引き起こします。

それに気づき、乗り越えたら、残るのは、しっかりやりたい、という素晴らしいモチベーションです。

完成度の高いものを求める傾向が強いので、話のレベルがワンランク上がる話し方のコツなどを身につけると、自信につながりやすいタイプです。

話す内容を考える段階や、原稿を作る段階で、自分の納得いくものができるように工夫してみます。そうすると自信と充実感をもって、本番にのぞむことができますよ。

あがり症を克服できる

セミナーを知りたい

セミナーを知りたい

あがり症でやってはいけないこと

ここまで、あがり症の方に向けて、やったほうが良いことを紹介してきました。

逆に、あがり症の方がやってはいけないことというのもあるんです。

せっかくここまでの良いことをたくさんしても、やってはいけないこともしていたら、ブレーキとアクセルを両方踏む状態になってしまいますので、しっかりチェックしてくださいね。

緊張を抑圧しようとする

緊張を抑えようとするのはNGです。

すでに体験済みかもしれませんが、

「緊張しないようにしよう」

「緊張してはいけない」

と思うと、

緊張してきた時、「まずい、どうしよう、やばい」という状態に陥りやすくなります。

そしてさらに焦り、その焦りが失敗へとつながってしまいます。

しかし「緊張してもいい」「緊張しても大丈夫」と思っておくと、緊張しても慌てることがありません。

緊張しないように、というのは、緊張のことを気にして、じっとみている状態なのです。緊張してもいい、と思えば、緊張したままで、緊張を放っておくことができます。

人間、放っておくとどうでもよくなり、忘れます。

つまり、緊張を忘れることへとつながるのです。

自分の状態に意識を集中する

緊張を忘れるとはどういうことなのでしょうか。

それは、自分のしていることに、夢中になっている状態です。

そのためには、自分の状態に意識を集中するのはNGです。

たとえば、歌手で考えてみましょう。みんなの前で歌いながら

「どうみられているだろうか?」「手が震えているな〜」

ということを気にしているのではなく

歌うことが楽しくて夢中になっている状態が理想ですよね。

話すのも同じで、話すことが楽しくて夢中になっている、という状態に近づけることで、あがっていることを忘れる状態になるのです。

本番で自分の状態に意識を向けると

- 自分が、ちゃんとできているかどうか

- 自分が、どうみられているか

などを、気にする状態になります。

こういうことばかり気にしていたら、夢中になって話したりすることはできないですよね。

あ、あがってきたな、手が震えているな、なども、自分のことを気にしている状態です。

逆に、夢中になっているときは、思考があまり無く、自分のやっていることと一体になっている感覚がしますよね。

好きなことや、楽しいこと、やりたいことをしているとき、夢中になりやすいです。

なので、自分のことを受け入れることも、夢中になることにつながります。

自分のことが嫌いだと、客観視して、ダメ出しをしてしまいがちだからです。

それに、嫌いな人がしていること、話していることに、夢中になるのは難しいですからね。笑

本番に向けた練習や準備を怠る

どうせあがってしまってうまくできないから・・・と練習や準備を怠るのはNGです。

練習するほど、プレッシャーになって緊張してしまうのでは?と思う方もいるようですが、それは間違いで、練習するほど、落ち着いて本番を迎えることができます。

あがり症でよくある症状に、頭が真っ白になって、どうしていいかわからなくなる、というものがあります。それはほとんどの場合、練習不足によるものです。

たとえあがっていなくても、その場で即興でやろうとしたら、次が思いつかなくてどうしていいかわからなくなることがありますよね。それにあがりが加わると、パニックになってしまうというわけなのです。

練習やしっかり準備をするのは、自分のためだけではなく、見てくれる人へ贈る気持ちでもあります。

一人でできる簡単な方法は、自分が話しているところをビデオ撮影して、自分で見て、こうしたほうがいいな、と思ったところを意識しながらまた次の撮影をする、という練習です。

最初は自分の声などが恥ずかしいかもしれませんが、人にどう見られているか?という不安もなくなります。なぜなら、どう見られているか、すでに知っているからです。

ビデオで自分の声に慣れると、マイク越しの声にも慣れることができます。

一人でやるときは、ぜひ思い切って表現してみてください。

どんなことも、本番でいきなりできる、ということはありません。逆に、しっかり練習すると、早く成果を見せたい!というような、ワクワクした状態で本番を迎えることができますよ。

あがり症を克服できる

セミナーを知りたい

セミナーを知りたい

あがり症を根本解決する

ここまで読まれたあなたは、あとはもう実践するだけです。

あがり症の根本解決は、成功体験を積み重ねることによってなされます。

それはただやみくもに場数を踏むこととは違います。

失敗を積み重ねるのでは無く、成功体験を積み重ねるのです。できることを少しずつ増やして行ったり、改善点をみつけながら行うことが大切です。

当センターでは、あがり症の方に向けた話し方の教室を定期開催しております。

仲間とともに練習することでモチベーションも続きやすく、話し方のプロである講師から、指導やアドバイスを受けることで、効果的にあがりを克服していくことができますよ。

私どもが「あがらぬほう」と呼んでいる、あがり症根本解決の基本を紹介いたします。

- 「あ」がるのは、人も同じと言いきかせ…あがるのは本能

- 「が」たきても、自信ありげに深呼吸…何かの動作をする

- 「ら」くな気で、批判恐れず体当たり…劣等感を捨てよう

- 「ぬ」かりない、準備で強い意欲もち…準備をすれば話したくなる

- 「ほ」かの人、わが思うほど気がつかず…自意識過剰にならない

- 「う」そのよう、話すたびごと怖さへり…話しが怖ければ話しで直そう

こんな悩みをお持ちの方へ

当センターは主にこのような悩みに対して、克服へ導く指導、サポートができます。

- あがり症を改善したい

- 声を改善したい(声を大きく、滑舌改善)

- 人前で堂々と話せるようになりたい

- 人に興味を持ってもらえる話ができるようになりたい

- 人に与える印象を良くしたい

- 話のコツや、組み立て方を習得したい

無料体験教室もご用意しております。

教室でお会いできることを楽しみにお待ちしております。

あがり症を克服できる

セミナーを知りたい

セミナーを知りたい